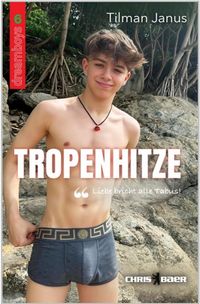

TROPENHITZE

Erotik-Roman aus der Reihe DREAMBOYS

E-Book und Taschenbuch bei amazon.de und bei allen Buchhändlern und Online-Buchhändlern

Gerade ist der hübsche Danny zum ersten Mal einem Schulfreund nähergekommen, da erfährt er, dass er seine Eltern auf einer Forschungsreise zu den Seychellen begleiten muss. Was soll er bloß in dieser Wildnis anfangen? Aber dann ist es auf der idyllischen Insel doch sehr interessant. Denn dort warten nicht nur junge Wissenschaftler und geile Studenten auf ihn, im Inseldorf gibt es auch zahlreiche junge Männer, die ihn in die heißen »Geheimnisse der Natur« einweihen! Danny spürt die lustvolle Tropenhitze hautnah. Nur ausgerechnet der wunderschöne Ray, in den Danny sich tief verliebt, ist eine Hete. Oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit, Ray zu erobern?

Leseprobe

Copyright: Chris Baer Publishing 2025

Copyright: Tilman Janus 2025

1. Handbetrieb – oscarverdächtig

Eine rosa Kuppe, die sich aus einer Hautmütze schob. Ein Schaft, der hart aus blauem Jeansstoff ragte und von einer schmalen Hand gepackt wurde. Hin und her bewegte sich die Hand. Immer hin und her. Die Vorhaut gab die Kuppe frei, dann bedeckte sie sie wieder, gab sie wieder frei. Ein heller Tropfen erschien an dem kleinen Pinkelschlitz.

Fasziniert starrte ich auf dieses Schauspiel, so gefesselt, dass ich selbst vergaß zu wichsen. Ein steifer, ein geiler Schwanz! Zum ersten Mal sah ich dieses Wunder bei einem anderen Jungen.

Beim Schulsport, also in der Umkleide, hatte ich öfter fremde Schwänze gesehen, aber die baumelten immer nur herum. Doch Oscars Schwanz, der war total hart. Und Oscar zeigte ihn mir gern!

Ich wollte ihn anfassen, ihn festhalten, wichsen … aber ich traute mich nicht. Zu neu war diese Erfahrung für mich. Ich hatte Angst, dass Oscar es nicht erlauben würde. Zusammen wichsen, ja. Aber den anderen abwichsen? Ich wusste gar nicht, ob Oscar, mein Schulkumpel, eigentlich schwul war. Ich wusste das nur von mir, da aber ganz sicher.

Immerhin hatte Oscar sich bereiterklärt, mich in seinem Zimmer zu empfangen, gleich nach der Schule. Seine Mutter sollte erst am frühen Abend nach Hause kommen, wir waren allein in seiner Wohnung. Er hatte mich schon öfter besucht, mit mir gequatscht, Musik gehört oder Video-Spiele gemacht. Immer ganz harmlos. Nun endlich, an diesem aufregenden Tag Anfang April, hatte er nach dem letzten Klingeln, gleich vor dem Schulportal, angedeutet, »… dass wir ja auch mal was anderes machen könnten, was Geiles!« Und genau das machten wir nun.

Ich hatte überhaupt noch keine Erfahrungen mit Sex. Pornos im Internet, klar, aber in der Wirklichkeit war ich vollkommen unbeleckt. Es war so anders, den Profis im Netz beim Ficken zuzugucken oder in der Realität als Junge auf einen Jungen zuzugehen. Würde der mich auslachen? Mich mobben? Sich angewidert von mir abwenden? Oder mich vor den anderen Schülern outen und bloßstellen? Ach verdammt, es war alles so kompliziert.

Aber nun wenigstens Oscar!

»Los, du auch!«, befahl er und riss mich aus meinen Gedanken.

Ich griff wieder nach meinem Schwanz und rubbelte ihn kräftig durch. Das Gefühl dabei war immer gut. Diesmal noch besser, weil ich Oscars Ständer sah.

»Wer am weitesten spritzt!«, rief er und legte noch zu. Seine Faust schien zu rotieren. Ein neuer Honigtropfen löste sich von seiner Eichel und fiel zähflüssig auf den alten Dielenboden.

Wir standen uns gegenüber, vielleicht einen Meter voneinander entfernt. Unsere Hände flogen. In meinem Innern begann es hochzukochen. Ganz kurz schaute ich auf meinen eigenen Harten, dann wieder auf Oscars. Ein paar dünne, helle Spritzer schossen aus seiner Pissritze und tropften auf den Holzfußboden. Der Anblick, so unscheinbar, wie er auch war, ließ mich laut stöhnen. Die Sahne spritzte mir mit Druck aus dem Schwanz, ein, zwei, drei Schübe und noch ein Nachzucken. Die Silberspur, die am weitesten geflogen war, lag fast vor Oscars Füßen.

»Wow!«, brummte er. »Superweitspritzer!«

»Ich hab gewonnen!«, seufzte ich. Meine Knie waren weich von der Erregung, mein Schwanz immer noch fast hart.

»Ja, du kriegst einen Porno-Oscar! Aber wer so einen Riesenpissriemen hat wie du, der muss ja gewinnen!«, schnaufte er.

Sein dünnes Teil hing schlaff zwischen seinen Fingern. Auch der ganze Oscar war wirklich keine Schönheit – mattblond, blass, dürr und hoch aufgeschossen, dazu ein unregelmäßiges Gesicht. Na, und wenn schon! Er hatte mit mir zusammen gewichst, und er hatte etwas über meine Schwanzgröße gesagt – dann war er vielleicht doch schwul? Ich fragte nicht.

Wir machten die Jeans zu. Oscar wischte unseren Schlabber mit Papiertüchern vom Boden und warf sie in einen Mülleimer.

>Schade drum!<, dachte ich. Mein eigenes Sperma hatte ich schon mal scheu gekostet. Wie müsste das sein, die Milch eines anderen zu schmecken? Sie vielleicht direkt in den Mund gespritzt zu bekommen?

»Wenn du willst, kannst du ja wieder mal herkommen, Danny«, sagte er.

»Okay!«, gab ich zurück. Vielleicht morgen schon? Ihn abwichsen? Oder mehr?

»Aber jetzt hau ab! Meine Mutter kommt gleich nach Hause. Ich will nicht, dass sie blöde Fragen stellt. Scheiße, das stinkt hier nach Wichse!« Er riss das Fenster auf.

Ich trödelte auf dem Nachhauseweg, erinnerte mich sehnsüchtig an den leichten, guten Spermaduft eben. Gleich würde ich zurück sein im langweiligen Familienalltag. Wir lebten zu der Zeit in Göttingen, 120.000 Einwohner, nicht gerade eine Riesenstadt. Ich war dort geboren und kannte außer Ostsee und Nordsee nicht viel von der Welt. Es gab in der Stadt viele Studenten, aber an die traute ich mich noch viel weniger heran als an meine Mitschüler. Vater und Mutter arbeiteten als Zoologen an der Georg-August-Universität, beide mit Doktortitel. Ich war wohl nur ein Ausrutscher, denn eigentlich hatten die Eltern genug mit ihrer Wissenschaftskarriere zu tun, ich fiel meistens hinten runter. Sie waren noch relativ jung, Vater war dreiundvierzig und Mutter vierzig. Sie hatten früh geheiratet, im jugendlichen Überschwang war ich dann wahrscheinlich gezeugt worden, und das war's. Geschwister hatte ich keine, was teils gut, teils aber auch schlecht war. Manchmal fehlte mir ein Leidensgenosse. Ein netter Bruder, der auch schwul wäre … Na ja, Wunschträume! Wahrscheinlich wäre ein Bruder bloß eine kleine Hölle in meinem Leben gewesen.

Ich schloss unsere Haustür auf. Wir wohnten in einem schlichten Einfamilienhaus. Schon im Flur hörte ich meine Eltern laut reden. Es fielen Worte wie »Tropen«, »Ozean« und »Insel«. Das machte mich neugierig. Ich ging ins Wohnzimmer.

»Hi!«, sagte ich. »Wovon sprecht ihr?«

»Ach, Danny, gut dass du endlich da bist!«, rief Mutter. »Stell dir vor, für uns ist eine Forschungsreise zu den Seychellen genehmigt worden! Schon Mitte April soll es losgehen! Bis Ende Oktober! Gerade eben haben wir es von der Fakultätsleitung erfahren.«

»Super!«, sagte ich. »Für euch beide?«

»Ja, das ist ja das Schöne«, gab Vater zurück.

Das fand ich natürlich auch cool. Endlich die beiden Alten aus dem Haus! Für Monate! Pornos gucken und Video-Spiele bis zum Abwinken. Und jetzt noch Oscar zu Wichsrunden einladen und hoffentlich bald mehr. Blasen, ficken … ein Paradies!

»Du kommst selbstverständlich mit auf die Seychellen, Danny!«, sagte Mutter da.

Der Schock traf mich tief. »Ich?« Meine Stimme klang plötzlich ganz dünn.

»Ja, wer denn sonst? Wir lassen dich doch hier nicht monatelang alleine.«

»Ach, das könnt ihr ruhig! Ich kann schon Nudeln kochen und Rührei machen, und außerdem kann ich gar nicht von der Schule weg.«

»Also, da sind wir beim Thema!«, meinte Vater. »Deine Leistungen sind einfach unterirdisch. Wenn du hier allein bliebest, fürchte ich, dass du gar nichts mehr für die Schule tun würdest.«

Mutter nickte.

»Ich verspreche euch, dass ich ganz fleißig sein werde«, erklärte ich.

»Na, wer's glaubt!«, erwiderte Vater.

»Doch, wirklich! Und da in der Wildnis gibt es sicher gar keine Schulen.«

»Bestimmt gibt es dort eine Schule«, meinte Mutter. »Auf der Insel gibt es ein Dorf, also werden auch Kinder existieren, und die müssen schließlich unterrichtet werden.«

»Ich bin kein Kind mehr!«, gab ich beleidigt zurück.

»Natürlich nicht«, beschwichtigte Mutter. »Aber es wird auch schön für dich sein dort. Die ganze Insel ist ein Naturschutzgebiet, ein richtiges Paradies, und es gibt keine Giftschlangen, keine giftigen Spinnen oder Skorpione.«

»Die Insel heißt ja auch >Paradis<«, ergänzte Vater lachend. »Auf den Seychellen haben sie viele seltsame Namen für ihre Inseln. Zwei heißen zum Beispiel >Cousin< und >Cousine<!«

>Ha ha!<, dachte ich. >Blöder geht's wohl nicht!<

»Also, wenn ihr wollt, dass ich besser in der Schule werde, dann kann ich nicht bis Oktober fehlen!«, erklärte ich kategorisch.

»Oh, wir können dort auch eine Hauslehrerin für dich engagieren«, sagte Vater.

Das wurde ja immer schlimmer! Ich wusste nicht, wie ich aus der Nummer rauskommen sollte. Da entschloss ich mich, meine letzte Karte auszuspielen. »Ihr wollt mich also aus allen sozialen Verbindungen herausreißen!«

»Aber Danny!«, sagte Mutter. »In deinem Alter findet man doch schnell neue Freunde. Und vielleicht lernst du da auch ein nettes Mädchen kennen. Oder hast du hier schon eine Freundin und uns das bisher verschwiegen?«

»Ihr seid so was von ätzend!«, rief ich wütend. »Ich will gar keine Freundin haben! Ich bin schwul! Und jetzt hab ich gerade einen Freund gefunden! Und ihr wollt mich ins Exil stecken!«

Nun war es raus. Mir war einfach der Kragen geplatzt.

Die Eltern guckten sich gegenseitig an. Na, als gebildete oder auch eingebildete Leute machten sie kein Fass auf wegen meines Outings, aber ich sah ihnen an, dass sie nicht begeistert waren.

»Tja, also …«, begann Mutter und verstummte.

»Nun ja …«, sagte Vater. Das war auch nicht besser.

Mutter machte einen neuen Versuch: »Es ist ja gut, dass … also, dass wir es nun wissen. Aber es ist doch kein Grund, nicht auf die Seychellen mitzukommen.«

»Sehr richtig!«, schmetterte Vater. »Schluss mit der Diskussion! Du kommst mit und basta!«

Ich starrte ihn an, sprachlos. Dann drehte ich mich um, ging hinaus und knallte die Tür zu. Ich schlich hinauf in mein Zimmer und warf mich aufs Bett. Alles Scheiße! Wahrscheinlich war das Outen ein großer Fehler gewesen. Das hatte sie erst recht darin bestärkt, mich mitzunehmen. Die dachten bestimmt, ich würde ohne ihre Aufsicht in den Sümpfen schwuler Lust verkommen.

Langsam zog ich mich aus, ganz nackt, und griff nach meinem Schwanz. Der dürfte mein einziger Trost sein, wenn ich erst zwischen Inselprovinz, tropischen Fröschen und einer Hauslehrerin eingekerkert sein würde.

Ich angelte nach meinem Smartphone und begann, mich beim Wichsen zu filmen. Es sollte ein Erinnerungsvideo werden – ein letztes Mal glücklich in meinem eigenen Bett, bevor ich im Dschungel ausgesetzt werden würde.

Auf dem Display sah ich mich: nackt, schlank, sehr jung wirkend, wahrscheinlich ganz hübsch. Braunes Wuschelhaar, silbergrüne Augen, 1,75 Meter lang, ausgestreckt, meinen Schwanz umklammernd. Ja, der war sehr groß, das hatte Oscar schon richtig gesehen. Meine auch recht fetten Eier lagen eng an der Schwanzwurzel. Schamhaare abrasiert. Sonst sowieso haarfrei. Wem würde ich gefallen? Wer würde mich entjungfern? Ach, alles öde! Ich musste ja in die Wildnis! Keine Chance auf geilen Sex! Aber jetzt wenigstens – wichsen, wichsen, wichsen … schneller … härter … noch schneller … ja … es wollte raus … Die Sahne schoss mir aus der Eichel, spritzte bis zu meiner Brust und legte sich warm auf meine helle Haut. Traumverloren verstrich ich den Saft und leckte meine Finger ab. Wann endlich würde mein richtiges Leben beginnen?

2. Unverschämt

Das war jedenfalls nicht das richtige Leben! Mitte April saß ich eingepfercht zwischen einem Flugzeugfenster und meinen Eltern, stundenlang. Der Nonstopflug ging von Frankfurt am Main nach Mahé, der Hauptinsel der Seychellen. Die Inseln liegen östlich von Afrika im Indischen Ozean. So viel wusste ich schon. Was ich nicht gewusst hatte – wie stinklangweilig so ein langer Flug war. Und die Eltern redeten wie üblich nur über ihre Forschung. Ich hatte abgrundtief schlechte Laune, aber sie bemerkten es noch nicht mal. Und mein Tutor an der Schule, der sich um die Kursschüler kümmerte, hatte es »sehr lehrreich« gefunden, wenn ich mitreisen würde zu den Inseln. Also hatte es auch der Direktor bewilligt. Damit war meine letzte Hoffnung dahingeschmolzen. Im Dröhnen der Triebwerke nahm ich mir fest vor, für die Schule überhaupt nichts mehr zu tun. Was sollte mir schon passieren? Schlimmer konnte es sowieso nicht werden. Wenn ich also eine alte Tusse als Lehrerin bekommen sollte, würde ich sie ärgern bis zur Weißglut. Diskriminierung? Okay, wenn es eine junge Tusse sein würde: auch Weißglut!

Dann gab es wenigstens mal was zu essen. Und – ein Wunder! – das Essen wurde von einem jungen, hübschen Flugbegleiter serviert. Das besänftigte mich etwas. Er lächelte mir sogar zu. Meine Laune besserte sich ein bisschen. Trotzdem – was nutzte mir das? Ich konnte schlecht mit ihm zusammen im Gang der Kabine wichsen, so wie mit Oscar.

Übrigens hatte ich Oscar gar nicht mehr getroffen in den Tagen vor unserer Abreise. Entweder er hatte was anderes zu tun gehabt, oder ich hatte mich auf die Reise vorbereiten müssen.

Nach zehn Stunden Flug erreichten wir endlich den Flughafen von Mahé. Zusammen mit der Anreise aus Göttingen nach Frankfurt und den ganzen Wartezeiten waren wir sechzehn Stunden unterwegs gewesen, wir waren schon am Abend vorher losgegangen. Ich fühlte mich hundemüde, außerdem war es auf den Seychellen auch noch zwei Stunden später als in Sommerzeit-Deutschland. Und dann diese Eltern! Oberpeinlich! Was die für Zeug mithatten! Lauter Forschungsmüll, keine Ahnung, was genau. Und persönliche Sachen für sechseinhalb Monate! Und Bücher! Und, und, und … Mann, ich hatte nur ein paar Hosen, T-Shirts, Socken und Unterhosen dabei, würde meine Sachen notfalls eben im Meer waschen.

Wir saßen dann in einem teuren Großtaxi, das uns vom Flughafen zur Hauptstadt Victoria bringen sollte. Uns und das ganze Gerümpel.

Scheiße, der Fahrer fuhr total auf der falschen Seite! Ach ja, auf diesen Inseln gab es Linksverkehr. Musste ich mich erst dran gewöhnen.

Nach acht Kilometern standen wir an der Fährstation Inter Island Quay. Wieder das Theater mit dem vielen Zeug! Die Eltern mussten an den Fährbetrieb ganz schön viel Kohle für Übergepäck blechen.

Ich starrte auf das Wasser. Das war unglaublich türkisfarben. Ganz hell und klar. Total anders als die Nord- oder die Ostsee. Die Sonne schien. Und die Luft! Warm, feucht, nach irgendwas Gutem duftend, trotz Schiffsdiesel. Den Satz hatte ich mal gelesen: »Die Luft war wie Seide.« Eigentlich Quatsch, Luft kann doch nicht wie ein Stoff sein. Aber irgendwie stimmte es doch. Jedenfalls fühlte ich mich schon viel besser als im Flugzeug.

Die superschnelle Fähre düste eine Stunde lang über den Ozean bis zur zweitgrößten Insel Praslin. In Baie Sainte Anne, an der Anlegestelle Praslin Quay, gab es wieder den Zirkus mit dem Umladen des Gepäcks. Die Eltern mit ihrer Wichtigtuerei waren wirklich das Peinlichste, was ich mir vorstellen konnte.

Ich dachte, wir wären nun da, aber wir mussten noch mal mit einer Fähre übersetzen, auf die eigentliche Insel, dieses Paradis, wahrscheinlich so eine Art Inselkaff. Und diese Fähre war bloß ein Kahn! Uralt, ziemlich klein, morsch, abgeblättert. Ein mittelalter Mann, der genauso verwittert aussah wie seine Schaluppe, gab den Kapitän. Er fluchte auf Englisch, wollte uns gar nicht mitnehmen. Soweit ich ihn verstand, fuhr er nur nach Lust und Laune. Wen er nicht leiden konnte, den ließ er am liebsten am Ufer stehen. Die Eltern »überredeten« ihn schließlich mit viel Geld, damit er die ganze sperrige Ausrüstung überhaupt mitnahm.

Interessant – und nun wachte sogar mein Schwanz auf, der sich seit Göttingen gar nicht mehr gemeldet hatte – war der Schiffsjunge auf dem alten Kahn. Der sah wirklich süß aus, kleiner als ich, ganz schlank, schwarzhaarig und mit einem richtigen Kussmund. Zwanzig Minuten dauerte die Fahrt, aber es kam mir vor wie eine Minute. Zuerst hatte er seinem Käpt’n und meinen Eltern mit dem Gepäck geholfen, dann die Leinen losgemacht. Aber danach stand er an der Bordwand herum und beobachtete mich. Und ich ihn. Bestimmt war er kaum älter als ich. Dauernd spielte seine Zungenspitze zwischen seinen Lippen herum, raus, rein, raus, rein, und dabei starrte er mich ziemlich unverschämt an. Sogar für mich Unerfahrenen war es eindeutig: Seine Zunge machte Fickbewegungen! Und in seinen kurzen Hosen gab es eine leckere Schwanzbeule. Die Hose war wirklich sehr kurz. Die gebräunten, glatten Oberschenkel, die zarten Waden, die nackten Füße … Mein Teil wuchs immer mehr.

Ich hatte mich schon informiert, schwule Liebe war auf den Seychellen nicht mehr verboten. Doch so offen, wie dieser Junge mich anmachte … richtig un-verschämt, also so, wie das Wort eigentlich gemeint war: ohne alberne Scham. Wie schön!

Ich lächelte ihm zu. Er lächelte auch. Seine Zunge zuckte noch schneller hin und her. Aber der Käpt’n, die Eltern … schwierige Situation! Doch meine Stimmung hellte sich immer mehr auf. Es gab sie also hier, schwule, süße Jungs! Ich schöpfte neue Hoffnung.

Viel zu schnell kamen wir zur Anlegestelle von Paradis. Das war nur ein einfacher Steg, am Ufer dahinter stand ein kleines Holzhaus. Wir mussten aussteigen. Am liebsten hätte ich den Schiffsjungen umarmt. Doch nun war er mit dem Anlegemanöver beschäftigt, dann wieder mit dem Gepäck. Und dann verschwand er mit dem Käpt’n in diesem unscheinbaren Holzhaus. Wohnte er da etwa, mit dem alten Knacker zusammen? Schock!

Ich wurde abgelenkt, denn ein großer, schlanker Mann kam auf uns zu und streckte uns die Hand entgegen.

»Frau Dr. Katrin Krohn und Herr Dr. Eugen Krohn? Herzlich willkommen auf Paradis!«, sagte er. »Ich bin Thilo Wirtz, der Leiter der Forschungsstation hier. Wie war Ihre Reise?«

Meine Eltern schüttelten ihm die Hand, als wollten sie Sahne steif schlagen. »Vielen Dank, Herr Dr. Wirtz! Die Reise war völlig problemlos. Wir sind sehr froh, dass wir hier sein dürfen.«

Wirtz lächelte verbindlich. »Nun, Sie sind die Einzigen, die sich so intensiv mit Gardiners Seychellenfrosch beschäftigt haben, da war das gar keine Frage.« Er warf einen Blick auf mich. »Und Sie haben sogar Ihren Sohn mitgebracht?«

»Ja, das ist unser Danny!«, sagte Vater stolz. Jetzt plötzlich »unser Danny« und stolz! Bescheuert!

Wirtz schüttelte mir auch die Hand. Später erfuhr ich, dass er zweiundvierzig war. Dafür sah er noch ganz gut aus. Er war dunkelblond, ohne Grau, und hatte blaugraue Augen. Aber natürlich interessierte er mich absolut nicht, viel zu alt!

»Schön! Oh, Sie haben ja eine Menge Gepäck! Dort steht unser Insel-Taxi!« Er wies zum Weg etwas oberhalb der Anlegestelle.

Ich rieb mir die Augen – da stand tatsächlich ein Ochsenkarren. Es war ein zweirädriger, himmelblau bemalter Holzkarren mit Dach, vor dem ein ins Joch gespannter Ochse ergeben wartete. Auf dem Kutschbock saß ein junger Schwarzer, der uns neugierig beobachtete.

»Oh, wie originell!«, bemerkte Mutter.

»Es gibt auf Paradis keine Autos und auch keine befestigten Straßen«, erklärte Wirtz. »Die ganze Insel steht unter Naturschutz. Aber diese Ochsenwagen sind sehr praktisch. Sie haben sogar ein Dach, denn es regnet hier ja nicht zu knapp.«

Smalltalk! Ich sah mich nach dem Schiffsjungen um, doch der war nicht zu sehen. Der alte Kahn schaukelte verwaist und fest vertäut am Steg im leichten Wellengang.

Wir stiegen also mit dem ganzen Zeug in das Ochsentaxi. Schon ging ein Regenschauer nieder, kurz, aber heftig. Trotzdem war es weiterhin warm. Nach dem Regen wehte ein frischer, aromatischer Duft über den Weg. Er kam aus dem dichten Wald, der uns umgab. Die hohen Bäume sahen ganz fremd aus, auch das Unterholz wirkte anders als in dem Wald, den ich aus Niedersachsen kannte. Lianen hingen von den Ästen. Trotz des Rumpelns des Ochsenkarrens hörte ich verschiedene Vogelstimmen, die aus dem Regenwald schallten, melodisch und exotisch.

Ab und zu gab eine Lücke im Gebüsch den Blick frei auf das türkisfarbene Meer und einen weißsandigen Strand mit ein paar Palmen, auf dem sich rund geschliffene Felsen türmten.

Dann fuhren wir am Dorf vorbei. Ich erhaschte nur einen kurzen Blick auf ein paar Holzhäuser.

»Das Inseldorf heißt übrigens Parad«, erzählte Wirtz. »Es ist eigentlich nur dafür da, um die Forschungsstation zu versorgen, und für den Eigenbedarf der Dorfbewohner natürlich. Man darf auf Paradis nicht einfach so wohnen. Das Mi-nisterium für Umwelt in Victoria wacht darüber, dass nicht zu viele Menschen auf die Insel kommen. Zur Zeit leben nur etwa hundert Leute in Parad. Auch Touristen dürfen die Insel nicht betreten. Und Hunde, Katzen, Kaninchen, Ratten, Mäuse und andere Haustiere sind zum Schutz der seltenen Wildtiere auf der ganzen Insel verboten. Ich hoffe, Sie haben keine Tiere mitgebracht?«

Mutter lachte. »Nein, um Himmels Willen! Wie funktioniert denn die Versorgung?«

»Die Dorfbewohner bauen Obst und Gemüse an und fischen direkt in der Lagune. Auch frische Eier und Hühnerfleisch bekommt man bei ihnen. Sie halten eine sehr ortstreue Hühnerrasse in Gehegen, die nicht zum Streunen neigt. Es gibt außerdem eine Bäckerei. Alles Übrige wird mit dem Fährboot herangeschafft. Dadurch ist alles ziemlich teuer, aber nun, Paradis ist ja auch etwas Besonderes. Und die Dorfbewohner haben ihr Auskommen und sind uns deshalb wohlgesonnen.«

»Und wer hat die ganzen Häuser gebaut?«, fragte Vater.

»Im Dorf gibt es auch Handwerker, wenn Sie also mal was zu bauen oder zu reparieren haben oder sonst Hilfe brauchen … kein Problem! Es existiert sogar eine kleine Poststelle mit Bankschalter, wo man Seychellen-Rupien abheben oder eintauschen kann.«

Der Ochsenkarren holperte nun auf die Forschungsstation zu. Sie lag mitten im Wald und war nur ungefähr siebenhundert Meter vom Dorf entfernt, aber weil so ein armer Ochse nicht sehr schnell ist, brauchte er seine Zeit. Um einen weitläufigen, freien Platz herum standen acht verschieden große Holzhäuser, stilvoll mit Palmblättern gedeckt. Zahlreiche Solarpaneele versorgten die Station mit Strom.

»Das ist Ihr Haus für die nächsten Monate, Familie Krohn«, sagte Wirtz und deutete auf eines der größeren Häuser. »Ich hoffe, dass es Ihnen gefällt. Wenn Sie etwas brauchen, fragen Sie mich oder unsere beiden Damen, die helfen immer gern.«

Damen? Wie sollte man das verstehen? Na, ich ließ es auf mich zukommen.

Das Haus war groß genug für drei Personen und angenehm luftig. Es gab sogar fließendes Wasser, aus dem Grundwasser der Insel, informierte uns Wirtz, und wir sollten sparsam damit umgehen.

Das größte Gebäude der Station war das Arbeits- und Versammlungshaus, gleich daneben stand die Unterkunft von Wirtz. Außer uns vieren war kein Mensch zu sehen.

»Wir werden morgen früh ein kleines Frühstück veranstalten«, sagte Wirtz. »Dann können Sie unsere anderen Kolleginnen und Kollegen kennenlernen. Im Moment sind sie wohl alle im Gelände.« Er blickte sich suchend um, aber davon erschien auch niemand auf der Bildfläche.

Die Eltern bedankten sich und fingen an, ihr Gerümpel ins Haus zu räumen. Ich stellte nur meinen Rucksack in mein neues Zimmer und verdrückte mich. Neugierig erkundete ich die Umgebung der Station. Der feuchte, duftende Tropenwald lockte mich. Ich hatte vorher nicht gedacht, dass mich Natur so faszinieren könnte. Aber das hier, das war mehr als ein Park in Göttingen, das war urtümlich und geheimnisvoll. Die Vogelstimmen, das Rascheln von kleinen Tieren im Unterholz, die Feuchtigkeit, die von den Bäumen tropfte, das Netz der flirrenden Sonnenstrahlen zwischen den Blättern und der weiche, elastische Boden bildeten ein ganz eigenes Universum. Immer wieder atmete ich tief ein. Allein schon diese tropische Luft ließ mein Blut schneller durch die Adern strömen.

Auf einmal packte mich jemand von hinten um die Hüften.

Zu Tode erschrocken fuhr ich herum.

Da stand tatsächlich der unverschämte Schiffsjunge! Seine vollen Lippen waren zu einem frechen Grinsen verzogen, die dunkelbraunen Augen glitzerten.

»Hi! Du bist doch der Neue hier!«, sagte er auf Eng-lisch.

Ich musste erst mal nach Luft schnappen. Dann bemühte ich mich, cool zu sein. »Ja, und?« Ich war nun doch ganz froh, dass ich in der ungeliebten Schule wenigstens etwas Englisch und Französisch gelernt hatte, neben Seychellenkreol die Amtssprachen auf den Inseln.

»Wie heißt du?«

»Danny. Und du?«

»Suresh! Mein Vater ist der Kapitän von der Fähre.«

Es beruhigte mich, dass der Alte sein Vater war und nicht sein Verhältnis. »Was machst du hier im Wald?«

»Ich hab dich gesucht. Du gefällst mir.« Ohne zu zögern griff der »Unverschämte« mir an die Schwanzbeule.

Ich zuckte etwas zusammen, aber nicht vor Schreck, sondern weil ich das super fand. Schien doch eine recht interessante Insel zu sein!

»Komm mit!«, sagte Suresh. Nein, er sagte es nicht, er befahl es. Ich gehorchte gern. Er zog mich an der Hand ins dichte Gestrüpp, weit weg vom Weg.

Wir setzten uns auf den feuchten Pflanzenteppich, gegenüber mit ausgestreckten Beinen, aber sehr dicht zusammen. Suresh knöpfte mir die Jeans auf. Er legte seine nackten Schenkel über meine. Ich trug von der Reise her noch lange Hosen. Er wühlte meinen Schwanz aus dem ganzen Stoff.

»Hey, du hast eine Unterhose an! Ist dir das nicht zu warm?«

Ich konnte nicht antworten, denn ich legte gerade meine Hand auf Sureshs Schwanzwölbung. Ein Kribbeln lief durch meinen ganzen Körper. Diese superkurze Hose! Und keine Unterhose! Da kam die Eichel ja schon aus dem Hosenbein! Wow! Zum ersten Mal fühlte ich einen fremden Schwanz, fühlte die heiße Kuppe, die feucht vom Vorsaft war. Mein eigener Kolben wuchs in Sekunden hart nach oben. Suresh griff danach und wichste mich. Mit der anderen Hand kitzelte er meinen Sack. Ich stöhnte laut.

Ich wollte ihm sein Höschen ausziehen, aber er zerrte das kurze, lockere Hosenbein bloß etwas zur Seite, da rutschte die ganze Pracht schon heraus. Goldbraun reckte sich mir sein Teil entgegen, nicht so groß wie meins, aber das tat wirklich nichts zur Sache. Der erste fremde Schwanz, den ich anfassen, massieren, streicheln und wichsen durfte! Die dunkelrosa Kuppe schlüpfte aus der kurzen Vorhaut. Ich strich mit zitternden Fingern über die nasse Eichel, rieb die kleine Pissritze, das zarte Bändchen unter der Eichel, fuhr über den Schaft bis zur Schwanzwurzel, nahm die kleinen, festen Eier in die Hand und zog ganz leicht daran.

Suresh begann zu hecheln vor Geilheit. Er rubbelte meinen Harten noch besser. Der Bursche war kaum älter als ich und hatte offenbar schon viel Erfahrung. Er zwirbelte meinen Sack leicht, drückte auf meine Schwanzwurzel, als ob er mich auspressen wollte, dann wichste er mich weiter, mal leicht, mal fester, immer gefühlvoll, immer geschickt.

Manchmal vergaß ich, ihn zu bedienen, weil ich so fasziniert von seiner Behandlung war. Dann zischte er mich an wie eine kleine Schlange, und ich machte bei ihm weiter. Ich fand es so besonders geil, wie sein Steifer zusammen mit dem Sack auf der Hosenbeinöffnung ragte. Ich stellte mir vor, dass wir in Deutschland in einem Bus oder einer Bahn sitzen würden, er mir gegenüber, ganz fremd, und sein Harter würde plötzlich aus der kurzen Hose wachsen und der Sack hinterherrutschen. Der Junge war so verdammt geil, dass ich mich kaum noch beherrschen konnte.

Ich ließ ihn kurz los und drückte seine Hand weg von meinem Schwanz. »Warte!«, keuchte ich.

Er sah mich gespannt an. Ich atmete tief aus und ein. Dann ging es wieder.

»Weiter!«, befahl ich.

Er packte erneut zu. Ich bei ihm auch. Der heiße Ständer in meiner Hand ließ immer mehr Honig ab. Meiner auch. Mit meiner zweiten Hand strich ich über seine schmalen, glatten Oberschenkel, die mich total faszinierten. Wie schön diese goldene Haut war!

Suresh stieß einen tiefen Seufzer aus, seine Zunge schoss aus dem Mund. Er drückte seine Hüften hoch. Im selben Moment spritzte seine harte Stange los wie ein Sprühschlauch. Das Sperma flog in tausend Tröpfchen durch die Luft und landete auf meinen Jeans. So was hatte ich in noch keinem Porno gesehen. Es war so geil, dass sich in meinem Unterbauch auch alles zum Abschuss bereit machte. Ich schrie laut durch den Urwald, als mir die Sahne aus der Eichel schoss, nicht wie bei einem Sprühschlauch, sondern wie aus einem Feuerwehrschlauch. Sie durchnässte Sureshs Trägershirt, seine kurze Hose und lief über seinen Schwanz und die Eier. Ich atmete heftig vor Erregung.

»Hey!«, flüsterte Suresh. »Was war das? Ein Gewitterguss?«

Obwohl ich noch innerlich flog vor Aufregung, musste ich lachen. »Es war so geil mit dir!«

»Bei mir sprüht's eher. Ich glaub, mein Pissschlitz ist zu eng. Beim Pinkeln sprüht's auch immer.«

Ich nahm ihn in die Arme. »Alles okay!«, gab ich zurück. »Aber wir sind jetzt beide total eingesaut mit Wichse. So kann ich nicht zurück in die Station.«

Er lachte. »Dann baden wir eben.«

So kam es also, dass ich zum ersten Mal im Indischen Ozean badete – voll bekleidet! Wir waren an einem Strandabschnitt im Wasser, der nicht so spektakulär aussah wie auf den Hochglanzbildern der Reiseseiten, und wir waren ganz allein. Und es war immer noch so warm, dass wir nach dem Baden rasch fast trocken wurden, obwohl die Sonne bald untergehen würde.

Suresh ging dann zurück zur Anlegestelle, ich wandte mich Richtung Station. Wir hatten uns nicht für später verabredet, denn wir würden uns bestimmt auch so wiedersehen auf der kleinen Insel, sie hatte nur etwa zehn Quadratkilometer.

Es war fast dunkel, als ich die Station erreichte. Die Eltern hatten mich schon vermisst und wollten eigentlich mit mir meckern. Ich ließ das an mir abperlen. Ich war so zufrieden und ausgeglichen wie noch nie. Sie wunderten sich natürlich über meine gute Laune, aber ich sagte weiter nichts, sondern fiel in meinem neuen Zimmer ins Bett. Gebadet hatte ich ja schon! Was für eine tolle Idee, auf die Seychellen zu fliegen! Was – oder wer – würde als Nächstes kommen?

Lies weiter, zum Beispiel bei www.amazon.de